恒星や惑星が誕生する現場の様子は、未だに多くの謎に包まれています。

例えば、低温の環境で複雑な分子が生成する化学反応の詳細はよくわかっていません。

この謎は、かなり複雑な分子を利用する生命誕生の理由にも間接的に絡んでくることになります。

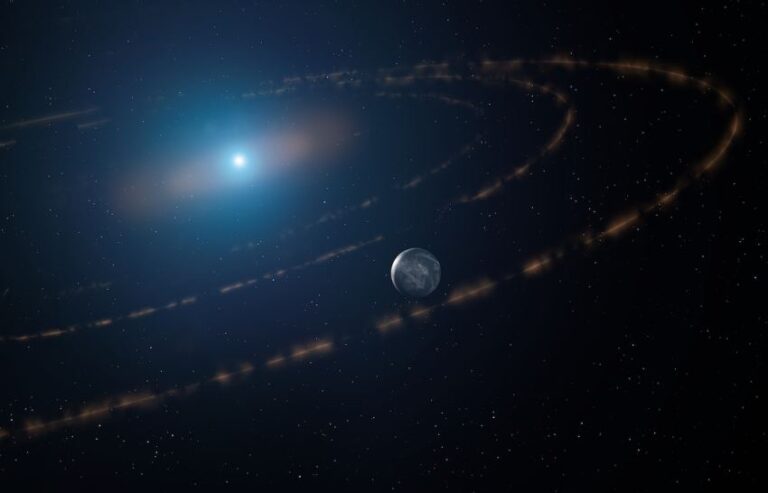

有力な説の1つに、氷の粒が複雑な化学反応を促す土台となっているのではないかと言う考えがあるため、氷の粒を多く含む天体の観測が進められています。

新潟大学の下西隆氏と、東京大学の尾中敬氏および左近樹氏の研究チームは、赤外線天文衛星「あかり」が銀河系内で観測した2つの天体について、チリに設置された大型電波干渉計「ALMA (アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計)」による追加観測を行いました。

2つの天体は、氷の粒を含んでいるものの、その正体がはっきりしない “謎の氷天体” とでも呼ぶべき存在です。

ところがALMAによる詳細な観測により、この “謎の氷天体” は、今までに知られているどのタイプとも一致しない、かなり変わった性質を持っていることが判明しました。

結局のところ今回の研究結果は、 “謎の氷天体” の謎を解明するどころか、さらに謎を増やしてしまいました。

この2つの天体の謎を解くには、もう少し時間がかかりそうです。

宇宙で複雑な化学分子を作るのは何か?

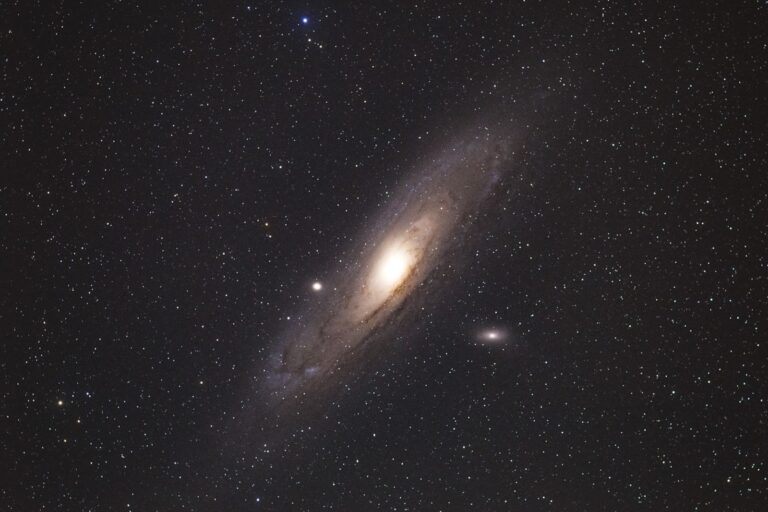

恒星や惑星はひとりでに誕生するのではなく、宇宙空間に存在する塵やガスの塊である「星間雲」の凝集によって誕生したと考えられています。

星間雲には有機物・無機物を問わず、様々な種類の「星間分子」が見つかっています。

これらの分子が、やがて様々な天体に取り込まれることで、惑星表面で発生する複雑な化学反応の “種” になると予測されています。

私たち生命が利用する複雑な有機分子も、元を辿れば星間分子に由来するものがあるでしょう。

ただし、星間雲は宇宙空間そのものと比べれば物質量が多いものの、それでもかなり真空に近い低密度な領域です。

また、典型的な温度は約10K (約-260℃) という極めて冷たい環境なため、化学反応はゆっくりとしか進みません。

さらに、恒星や惑星が誕生しかかっている現場では、塵の密度が濃くなり、内部の様子が見通しにくくなります。

これらの理由から、星間雲や天体形成の現場で、化学反応がどのように進行しているのか、その詳細は明らかにされていません。

星間雲内での化学反応は、そのままでは進行速度が極めて遅いため、何かしらの方法で速度が上がっているものと考えられています。

有力な説の1つとしては、星間雲に含まれる氷の粒が化学反応の土台になっているのではないかという考えがあります。

氷と言っても水だけでなく、一酸化炭素、二酸化炭素、メタノール、シアン化物などの塊であり、岩石室の塵 (ケイ酸塩) も含まれています。

これらの氷は様々な分子を表面に集めるため、分子同士の距離が狭くなり、化学反応の速度が速くなります。

“謎の氷天体” を詳しく観測してみるも……

新潟大学の下西隆氏と、東京大学の尾中敬氏および左近樹氏の研究チームは、この分野における奇妙な天体の正体を探ろうとする研究を行いました。

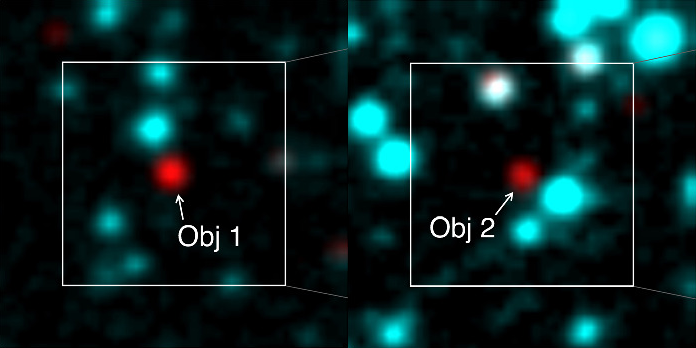

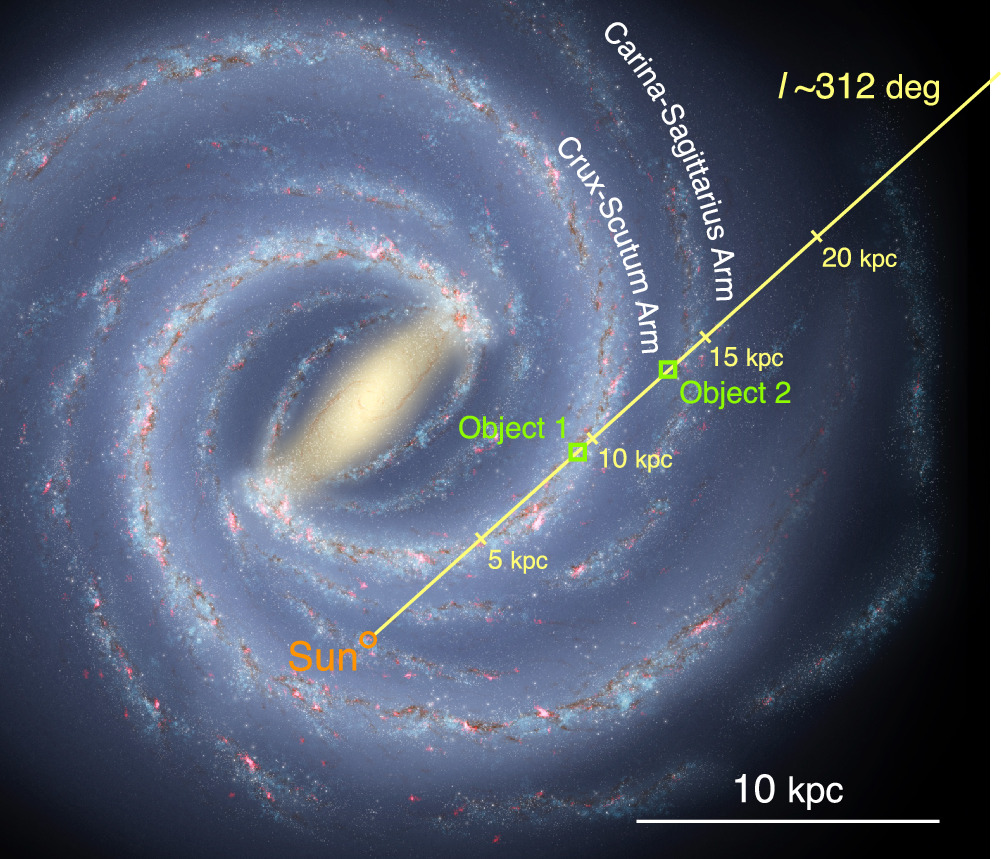

論文中では単に「天体1 (Object 1)」「天体2 (Object 2)」と呼ばれているこの2つの天体は、JAXAが2006年から2011年にかけて運用した赤外線天文衛星「あかり」の観測データによって最初に見つかりました。

しかし、この2つの天体の性質はかなり奇妙で謎多き天体となっています。

本記事では、天体に固有の名称もないことから、いかにも俗っぽい言い方になることを承知で、この2つの天体を “謎の氷天体” と呼ぶことにします。

謎多き天体となっているのは、観測された性質と周辺環境に関連性が見られないためです。

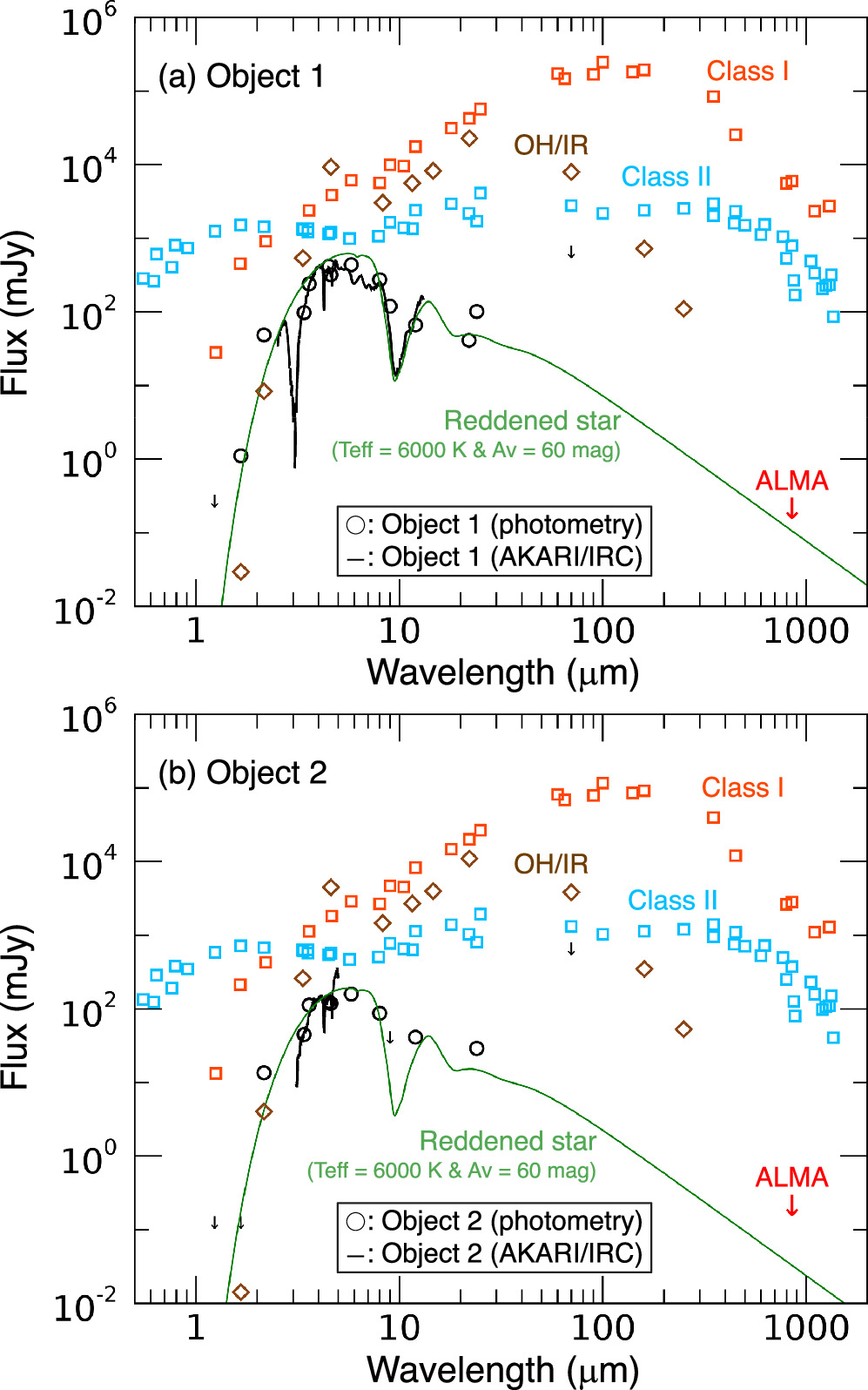

あかりによる観測データは、赤外線のいくつかの波長が強く吸収されていることを示しており、これは氷の粒の存在を示しています。

しかし、氷の粒を大量に含む天体と言えば、通常は分子雲そのものか、その中で形成途上にある若い恒星 (YSO) ですが、この2つの天体は、恒星が形成される領域から遠く離れているため、この説明は当てはまらないように見えます。

そこで今回は、大型電波干渉計「ALMA」によって、 “謎の氷天体” を電波の領域で観測し、謎を解明する試みを行いました。

あかりとALMAは観測波長が異なるため、赤外線では分からなかったことが電波で分かるようになるかもしれません。

特に、ALMAの感度と解像度の高さをもってすれば、天体の正確な位置や大きさ、周りのガスや塵の様子なども分かるため、正体に迫れるはずです。

ところが、ALMAによる詳細な観測は、却って “謎の氷天体” の謎を増やしてしまうという意外な結果となりました。

天体の位置の謎…

まず、 “謎の氷天体” の天体は大雑把に150億kmから1500億km程度の大きさ (100auから1000au) であることが分かりました。

太陽系の10倍前後の大きさというのは一見すると巨大に見えますが、恒星が誕生する分子雲の大きさは、 “謎の氷天体” のさらに100倍以上もあるため、これはむしろかなり小さいサイズです。

また、 “謎の氷天体” は、見た目の位置こそ非常に近いものの、実際には銀河系内の別々の場所にある、お互いに無関係な位置にあることが分かりました。

また、2つの天体のうち、より遠くにある天体2は、地球から約4万3700光年 (13400±600kpc) の距離にあることが分かり、あまり誤差がありません。

しかしより近くにある天体1は、地球からの距離が約6500光年 (2000±500pc) という解釈と、約3万光年 (9300±500pc) という解釈の両方が成り立つため、距離という基本的な情報すらうまく解釈することができないという性質を持っています。

そして、ALMAの感度と解像度の高さをもってしても、 “謎の氷天体” の近くには、分子雲や形成途中の恒星は見つかりませんでした。

天体の性質の謎…

ALMAの観測データは、他の変わった性質も示しています。

“謎の氷天体” からの放射を、波長ごとの強度で比較してみると、明らかに分子雲やYSOとは一致せず、それどころかこれまでに知られているどのタイプの天体とも一致しない状態となりました。

比較的近いのは、大量の物質を放出している寿命末期の恒星ですが、それでも一致度は低いです。

また、このような天体では氷はめったに観測されず、有機物が見つかったことは一度もありませんので、化学組成も一致しないことになります。

そして、ALMAによって新たに、塵に含まれる一酸化ケイ素と一酸化炭素の比率も得られましたが、このデータもかなり奇妙でした。

塵に含まれる一酸化ケイ素の量は一酸化炭素の約1000倍と、通常の分子雲では見られない非常に高い濃度を示しました。このような極端な比率は、誕生したばかりの恒星から発生した衝撃波など、熱を伴わない激しい流れによって塵が激しくかき乱された時に見られます。

つまり正体が何であれ、 “謎の氷天体” には乱流を作り出す激しいエネルギー源がそこにあることを示唆しています。

謎の解決はもう少し先に

今回の観測では、2つの “謎の氷天体” の正体を解き明かすどころか、却って謎を増やしてしまうという意外な結果となりました。

既に知られている天体で説明を試みても失敗するため、 “謎の氷天体” はこれまでに知られていない、全く新しいタイプの天体であることは間違いなさそうです。

では、 “謎の氷天体” が謎と呼ばれなくなるにはどうすればいいのでしょうか?

NASA・ESA・CSAの「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」は、あかりよりずっと感度と解像度の高い赤外線望遠鏡であるため、追加観測は正体を明らかにするかもしれません。

また、NASAの「SPHEREx」による広範囲のサーベイ観測は、 “謎の氷天体” がどれほど稀な天体なのか、あるいは逆に見逃されているだけで一般的なのかを明らかにする可能性もあります。

参考文献

- Takashi Shimonishi, Takashi Onaka & Itsuki Sakon. “ALMA Observations of Peculiar Embedded Icy Objects”. The Astrophysical Journal, 2025; 981 (1) 49. DOI: 10.3847/1538-4357/ada4ad

- Ben Turner. (Jan 25, 2025) “Mysterious ‘ice balls’ in space baffle astronomers”. Live Science.

- Bob Yirka. (Jan 28, 2025) “Peculiar icy objects in outer reaches of the Milky Way perplex astronomers”. Phys.org.