隕石の衝突と聞くと何を思い浮かべますか?SFや映画の中の出来事、あるいは恐竜が絶滅した遠い過去の出来事と考えるかもしれません。しかし、地球と隕石の衝突は決して空想ではなく、過去に何度も起きてきた現実の出来事です。

今回の記事では、地球史上の大規模な衝突から、近年都市に落下した隕石の事例を紹介し、地球と隕石の関係について見ていきましょう。

はじめに

2032年に小惑星が衝突するかもしれない?というニュースを最近耳にした方も多いのではないでしょうか。

SFの世界や、大昔の恐竜絶滅を導いた隕石衝突を想像された方がいるかもしれません。

“去年末に発見の小惑星 2032年に2.2%の確率で地球衝突” ESA

2032年の小惑星衝突確率、0%台に低下 NASAが分析

このようなニュースは時折見かけますが、小惑星や隕石の衝突はどれだけ現実的な話なのでしょうか。

本記事では、過去の大規模な衝突から近年の隕石落下事例、そして隕石の起源について見ていきたいと思います。

地球を変えた巨大衝突の歴史

チクシュルーブ衝突—恐竜絶滅の引き金

白亜紀末期(約6600万年前)に起きたチクシュルーブ衝突は、地質学的にも生物学的にも地球史上最も重要な事象の一つです。

現在のメキシコ・ユカタン半島付近に直径約180kmにも及ぶ巨大クレーターを形成したこの衝突は、TNT火薬換算で約72テラトン(7.2×10¹³トン)ものエネルギーを放出しました。

衝突の瞬間、超高温の噴出物が大気圏外にまで吹き上げられ、再突入する際に全球規模の「火の雨」となって降り注ぎました。

さらに、大量の岩石や硫酸塩エアロゾルが成層圏まで巻き上げられたことで日照が遮られ、数年間にわたり「衝突の冬」と呼ばれる急激な寒冷化が進行しました。

この一連の環境激変により、光合成低下による食物連鎖の崩壊が起こり、鳥類を除く恐竜を含む地球上の生物種の約75%が絶滅しました。

チクシュルーブ衝突の証拠として、世界各地の地層からは小惑星由来のイリジウムに富む薄い粘土層(K-Pg境界)が見つかっており、1980年代以降の調査でこの衝突仮説が広く支持されるようになりました。

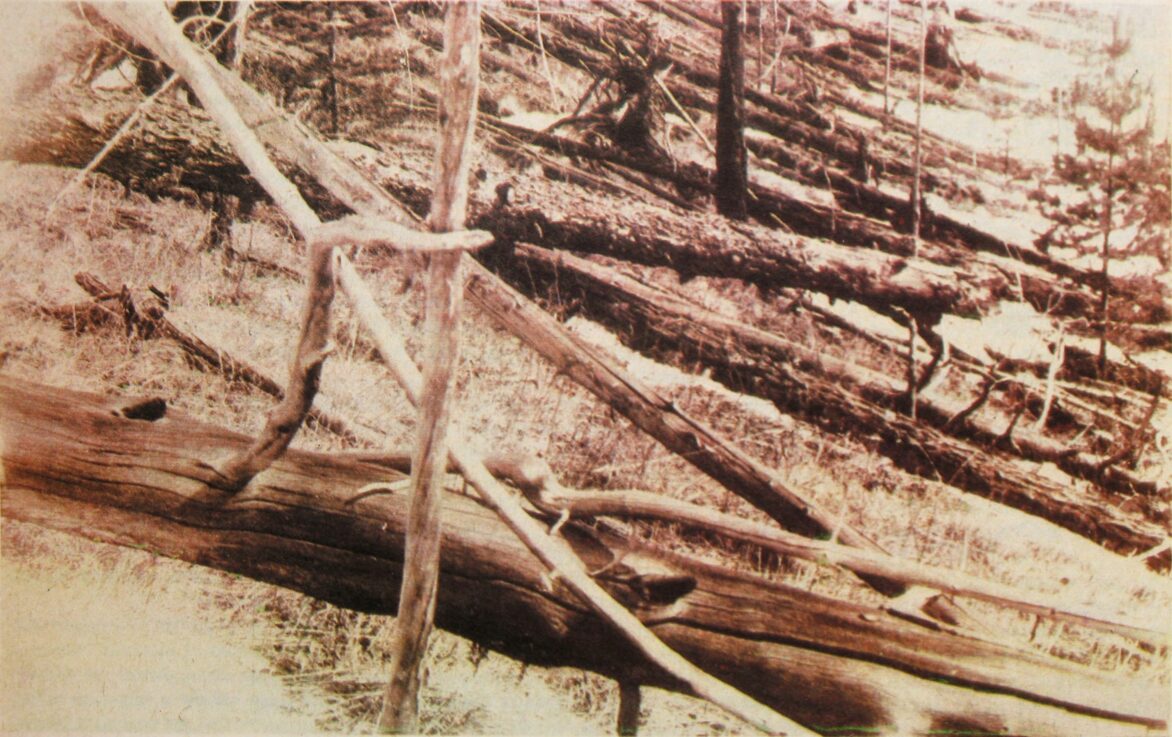

ツングースカ大爆発—20世紀最大の衝突

より最近の事例として、1908年6月30日の朝、ロシア連邦シベリア地域の上空で突如起こった「ツングースカ大爆発」があります。

直径約50〜60m程度の小惑星(あるいは彗星)の破片が大気圏に突入し、高度5〜10km付近で空中爆発を起こしたと考えられています。

この爆発の威力はTNT換算で推定3~50メガトンにも達し、人類が記録した中で最大級の衝突エネルギーを持つ事象となりました。

幸いにも人口の少ない地域でしたが、爆心直下では約2,000平方km(東京都のおよそ数倍)の森林が壊滅し、約8000万本もの樹木が薙ぎ倒されました。

爆発による衝撃波は数百km離れた地点でも観測され、上空の発光現象はヨーロッパでも夜空が明るくなるほどだったと言われています。

当時、この地域ではクレーターが見つからなかったため原因不明の謎とされていましたが、現在では小惑星による大気圏内での空中爆発が原因との科学的結論に達しています。

近年の隕石落下事例

直近のおよそ100年間で、地球上で確認された隕石の落下は600回を超えます。

年平均6回程度ですが、基本的には陸地で人里に比較的近い場所に落下した隕石しか確認できていないとすると、地球全体への落下数は更に多く年平均40回程度はあるのではと推測されています。

中でも、記録に残る隕石についてご紹介します。

チェリャビンスク隕石(2013年、ロシア)

2013年2月15日、ロシアのチェリャビンスク州の上空で、直径17mの小惑星が空中爆発を起こしました。

爆発による衝撃波は半径50kmもの範囲の窓ガラスを破壊し、約1,500人が負傷しました。主な負傷の原因は割れたガラスによる切り傷でした。

この隕石は多くの監視カメラやドライブレコーダーに記録され、世界中に衝撃を与えました。

この事例により、比較的小さな天体でも都市部に落下すれば大きな被害をもたらす可能性があることを改めて知ることになりました。

チェリャビンスク事象の特筆すべき点は、この天体が事前に検出されていなかったことです。現在の観測ネットワークでは、このサイズの天体を全て捕捉することは技術的に困難であり、小惑星衝突の「ステルス性」を示す警鐘となりました。

シラコーガ隕石(1954年、アメリカ)

1954年11月30日、アメリカのアラバマ州シラコーガで、約4kgの隕石が民家の屋根を突き破り、寝ていた住人のアン・ホッジスさんに当たるという事故が起きました。

これは、現代において記録された「隕石による人的被害」の最初の例です。

シホテアリニ隕石(1947年、ロシア)

1947年2月12日、ロシアのシホテアリニ山脈に直径4mの小惑星が大気圏に突入。

上空5.6kmで爆発し、広い範囲にシャワーのように鉄隕石が落下。大小120個のクレーターをつくりました。

もし東京に落下していたら、東京駅から秋葉原駅までの範囲にクレーターが作られていたことになります。

小惑星2008 TC3(2008年、スーダン)

Credit: NASA / SETI / P. Jenniskens

2008年10月には、直径約4mの小惑星2008 TC3がスーダン上空で爆発し、後に約600個の隕石片が回収されました。これは初めて大気圏突入前に検出され、衝突予測が成功した事例となりました。

近年の観測技術の向上により、こうした小規模衝突の記録と分析が進み、地球近傍天体の特性や衝突頻度についての理解が深まっています。

隕石の起源

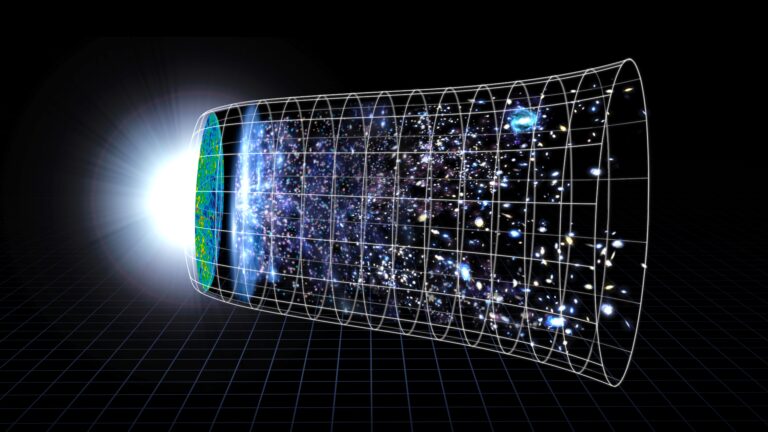

Movie Credit: NASA & JPL-Caltech

小惑星帯から飛来する天体

地球に落下する隕石の多くは、火星と木星の間に広がる「小惑星帯」に由来しています。この領域には無数の小惑星が存在し、それらが互いに衝突したり、木星の強い重力の影響を受けたりして軌道が変化し、その一部が地球に接近するようになります。

恐竜を絶滅させたチクシュルーブ衝突体も、小惑星帯の外側領域から来たと推測されています。

小惑星帯由来の隕石は主に「石質隕石」と呼ばれ、地球の岩石に似た組成を持っています。これらは太陽系形成初期の物質を保存しており、地球が誕生した頃の状態を研究する上で貴重な資料となっています。

彗星のかけら

彗星は氷や塵(ちり)、有機物などからなる天体で、太陽に近づくと加熱されて気体や塵を放出し、特徴的な尾を形成します。こうした彗星の破片が地球と衝突することもあります。

彗星由来の隕石は発見例が少なく、石質隕石に比べて脆いため地球に到達する前に砕けてしまうことが多いと考えられています。

小惑星衝突と地球の歴史

ご紹介してきたように、地球の歴史において、隕石や小惑星の衝突は珍しいことではありませんが、文明を滅ぼすような破局的なイベントはしばらく起こりそうにないことがわかっています。

隕石の初期地球への衝突は水や有機物など、生命の基本要素を地球にもたらした可能性も指摘されています。

また、いまでも太陽系の歴史を解き明かす鍵を届けてくれていると考えることもできます。

次回の記事では、将来の衝突可能性や衝突リスクの評価方法、そして衝突を回避するための最新技術について詳しく見ていきます。

本記事はYouTube科学番組「らぶラボきゅ〜」とのコラボ記事です。

動画では恐竜絶滅にスポットを当てて、お子様向けの動画としてわかりやすく紹介されています。

ぜひ動画もお楽しみください!

参考文献