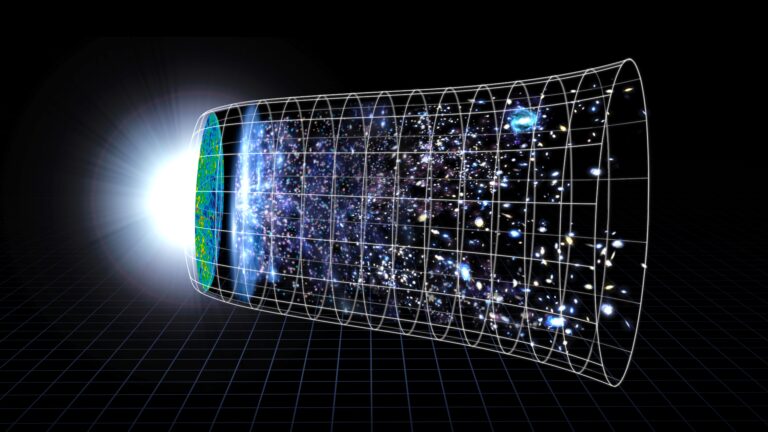

映画やSF小説では定番の題材とされてきた小惑星の衝突。

かつては単なるエンターテインメントの題材と思われていたこの脅威は、現在では科学者や宇宙機関が真剣に取り組む現実の課題となっています。

過去の地質記録が示すように、大規模な小惑星衝突は地球上の生命に壊滅的な影響を与えてきました。

そして統計的に見れば、将来も同様の事象が発生する可能性は否定できません。

しかし21世紀の人類は、恐竜と違って宇宙を観測し、潜在的な脅威を事前に特定し、さらには衝突回避のための技術開発も進めています。

いわゆる「惑星防衛」の分野は急速に発展しており、最近ではNASAによる世界初の小惑星軌道変更実験が成功を収めるなど、目覚ましい進展を見せています。

小惑星による地球衝突リスクは、万が一発生すれば壊滅的な被害をもたらす可能性があるものの、事前検出と対策が可能な数少ない自然災害でもあります。

この記事では、現代の科学がどのようにこの宇宙からの脅威を評価し、対策を講じているかを紹介します。

小惑星リスク評価の科学

トリノスケール—一般向け衝突リスク指標

小惑星衝突のリスクを一般にわかりやすく伝えるために開発されたのが「トリノスケール」です。

これは地球近傍天体(NEO)の将来衝突リスクを0~10の整数値で評価する危険度指標です。

トリノスケールでは、0は「衝突の可能性がほぼゼロ」であることを意味し、数値が大きくなるほどリスクが高まります。

例えば、5以上は天文家の注意が必要な「脅威」、8以上は「確実な衝突が予測され、局地的破壊が生じる状況」、そして10は「全地球的な破滅を伴う確実な衝突」を意味します。

Credit: ESA

このスケールは衝突確率と衝突エネルギー(被害規模)の2要素に基づいて定められ、色分けされた警戒度合い(白、緑、黄色、オレンジ、赤)で表現されます。

トリノスケールは一般社会へのわかりやすい情報伝達を目的としており、「現在の理解ではどの程度心配すべきか」を端的に示す指標です。

実際の運用では、小惑星の新発見直後は軌道の不確かさから一時的に値が上昇しても、追加観測によって軌道が確定するにつれ最終的に0に下がるケースがほとんどです。

例えば、後述する小惑星アポフィスは2004年の発見直後、一時は「トリノスケール4」(注意が必要な脅威)に分類され大きな注目を集めましたが、追加観測によって危険度は0に修正されました。

パレルモスケール—科学者向け定量評価指標

より科学的・定量的なリスク評価のために用いられるのが「パレルモスケール」です。

着目する天体の衝突リスクを、地球が将来ランダムに衝突を受ける平均的な確率(背景リスク)と比較します。

パレルモ値が0の場合、「その天体の衝突リスクが背景レベルと同等」であることを意味し、0を超える正の値なら背景よりリスクが高い(注意すべき)ことを示します。

対数スケールであるため、例えばパレルモ値が+2のときは、背景リスクよりも100倍衝突リスクが高く、-1のときは10分の1程度の危険性であるという解釈ができます。

パレルモスケールはスケール値であるため、小さなリスクから大きなリスクまで表現できますが、専門的な指標であるため一般向けには直接使われません。

実務上は「パレルモスケールでマイナス何以上なら追加観測や対策が必要」など、科学者や惑星防衛機関が意思決定する際の定量基準として用いられています。

最新の軌道計算システム—Sentry-II

NASAのジェット推進研究所(JPL)では、近地球天体研究センター(CNEOS)が全ての既知NEO軌道を監視し、自動衝突予測システム「Sentry」(センチュリー)を2002年から運用してきました。

Sentryは新発見の小惑星について、現時点から100年先までの軌道をシミュレーションし、地球衝突の可能性があるかを自動評価します。

Credit: NASA/JPL-Caltech

従来のSentryシステムは重力による摂動のみを考慮したものでしたが、2021年に発表された「Sentry-II」では太陽光の不均一な加熱による微小な推進力(ヤルコフスキー効果)など非重力要因も自動的に考慮できるよう強化されました。

この改良により、地球極近距離をかすめるような特殊事例(接近後に軌道不確実性が大きく増すケース)でも人手による特別解析を要さず評価できるようになりました。

Sentry-IIは理論上1,000万分の数回(10-7オーダー)という極めて低い確率であっても見逃さず検出でき、リスク評価の網羅性が飛躍的に向上しました。

例えば、旧システムでは軌道の特殊性から見落としがちだった小惑星アポフィスやベンヌ、(29075)1950 DAといった天体も、Sentry-IIでは自動でリスク計算が可能となっています。

注目すべき近接小惑星

アポフィス—2029年の超接近

近年最も注目を集めている地球近傍天体の一つが小惑星アポフィス(99942 Apophis)です。

この直径約340mの小惑星は、2029年4月13日に地球へ非常に接近します。

接近距離は地表からわずか約32,000kmと見積もられており、これは静止衛星の軌道(約36,000km)より内側を通過する極めて近い距離です。

アポフィスは2004年の発見直後、一時は2029年の地球衝突確率が2.7%(約1/37)と算出され、トリノスケール4という異例の高い危険度に分類されました。

このとき人類は初めて具体的な衝突危機と向き合うこととなりましたが、幸い追加観測により2029年および2036年の地球衝突の可能性は完全に否定されました。

現在では将来数十年以内に地球に衝突しないことが保証されていますが、2029年の超接近は依然として科学的に貴重な機会です。

アポフィス級(数百m)の天体が地球に極近距離まで接近すること自体が非常に稀で、科学観測の好機・惑星防衛の訓練機会として捉えられています。

NASAは小惑星探査機OSIRIS-RExをその拡張ミッション「OSIRIS-APEX」としてアポフィスに向かわせ、2029年の接近時に周回探査を行う計画です。

この調査により、地球の重力が小惑星の形状や表面状態にどのような影響を与えるかなど、貴重なデータが得られると期待されています。

Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

ベンヌとその長期的リスク

NASA探査機OSIRIS-RExが試料採取を行ったことで知られる小惑星ベンヌ(101955 Bennu)も注目すべき天体です。

直径約500mのこの小惑星は、今後約150年以上は地球に衝突しませんが、2135年の接近時に地球の重力による軌道変化次第で、その後の衝突確率がわずかに生じる可能性があります。

最新の軌道解析によれば、2300年までのベンヌの累積衝突確率は約1/1750(0.057%)程度と見積もられています。

特に注意すべき日は2182年9月24日で、この日に限れば約1/2700(0.037%)の衝突確率が計算されています。

この値は決して高いものではなく(99.96%以上の確率で衝突しない)、今後さらに低く修正される可能性が高いものの、ベンヌは現時点で既知の天体中最も高い衝突リスクを持つ一つと評価されています。

NASAによると、ベンヌともう一つの小惑星(29075) 1950 DAが「最も潜在的に危険な天体」の双璧とされ、後者の1950 DAは西暦2880年に約0.3%(1/300)の衝突確率があると以前報告された天体です。

科学者たちはベンヌから持ち帰った試料や精密軌道データを活用して物理モデルを改良し、より正確な長期リスク評価に役立てています。

これらの事例は、短期的な衝突危険は極めて低いものの、数世紀先までを見据えた長期的監視の重要性を示しています。

惑星防衛技術の進展

小惑星軌道変更の実証実験 DARTミッション

人類は小惑星の衝突リスクに対して「待つ」だけでなく、積極的に衝突を回避・防御する技術の研究・実証を進めています。

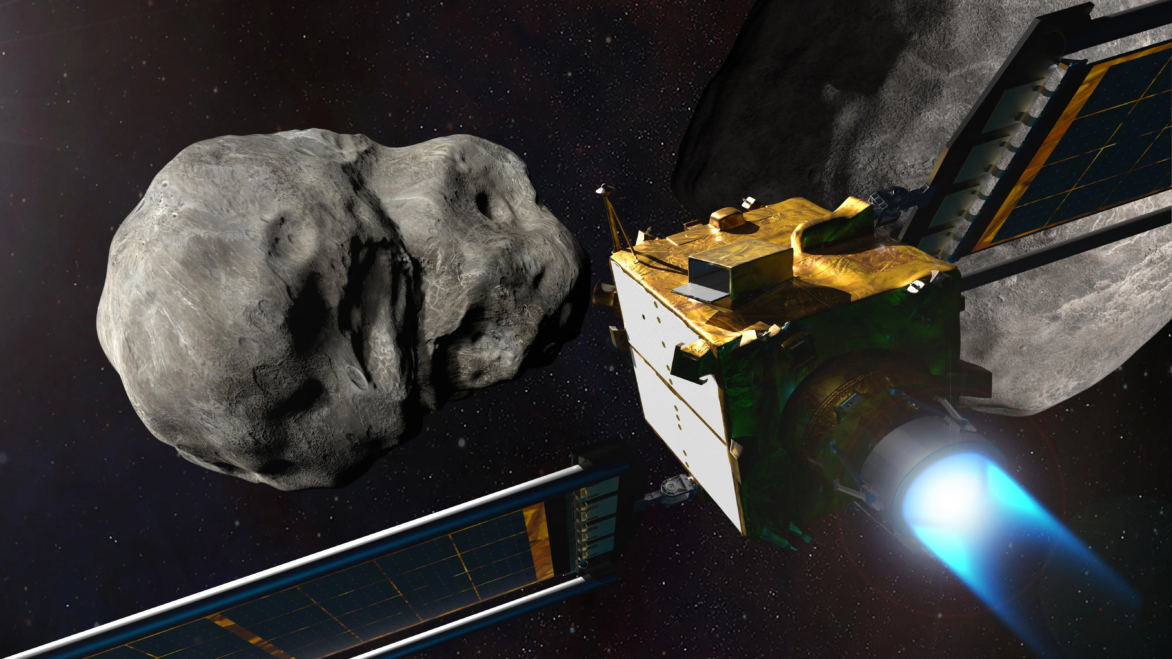

その画期的な例が、NASAが行ったDART(Double Asteroid Redirection Test)ミッションです。

DARTは地球への脅威ではない小惑星(二重小惑星システムの小天体ディモルフォス、直径約160m)に対し、2022年9月26日に探査機を衝突させる実験を行いました。

結果は期待を大きく上回り、衝突によってディモルフォスの軌道公転周期が32分短縮されることが確認されました。

わずか数%の軌道変更ですが、これは人類が初めて意図的に天体の軌道を変えた歴史的成果であり、運動エネルギー衝突(いわゆる「体当たり」)による小惑星軌道偏向法の有効性を実証しました。

DARTの成功は、十分な時間的余裕があれば比較的シンプルな技術で小惑星の軌道を変更できることを実証した点で、惑星防衛における大きなマイルストーンとなりました。

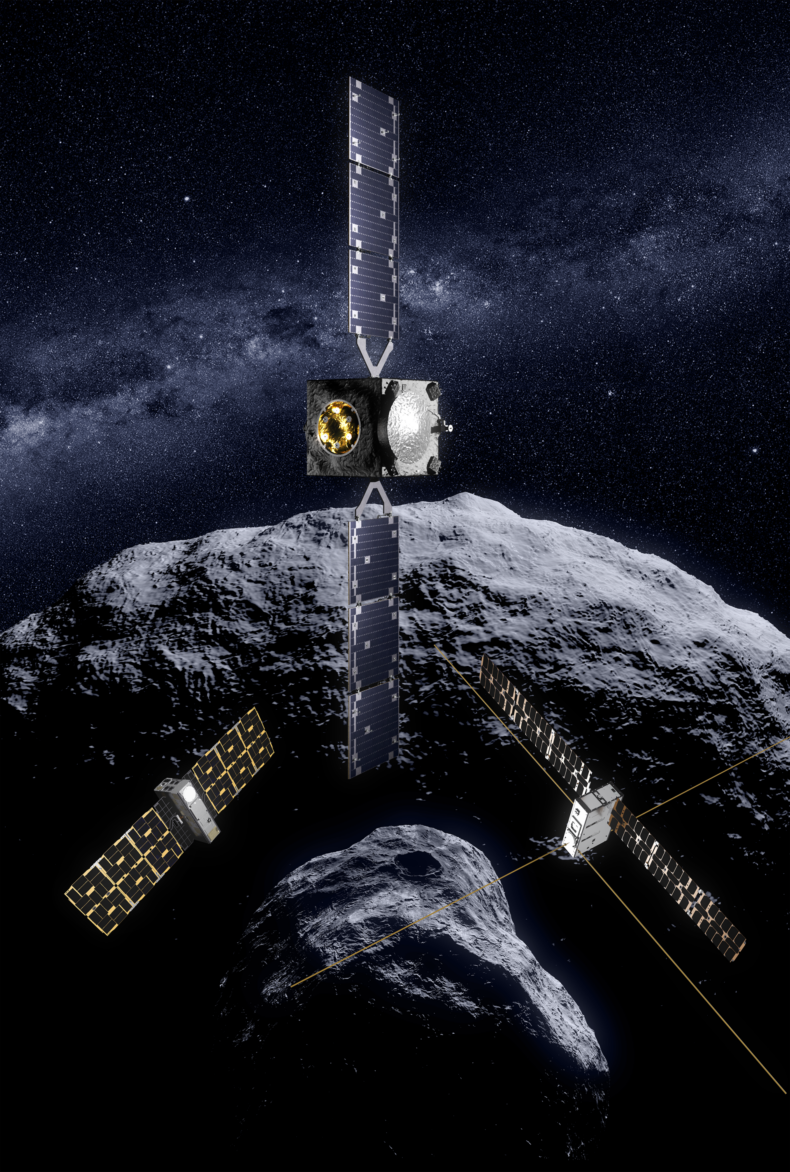

欧州宇宙機関は追跡調査ミッションHera(ヘラ)を2024年10月7日に打ち上げました。

ディモルフォスへの詳細な再訪調査を行い、衝突の効果(クレーターの大きさや内部構造の変化など)を測定する計画です。

強力な次世代小惑星探査プロジェクト

しかし衝突回避で何より重要なのは事前の発見と軌道特定です。

十分な警報時間(警戒期間)がなければ、どんな手段も実行できません。

現在、地上および宇宙望遠鏡によるNEO捜索が進められており、NASAの探査だけでも毎年約3000個の近地球小惑星が新たに発見されています。

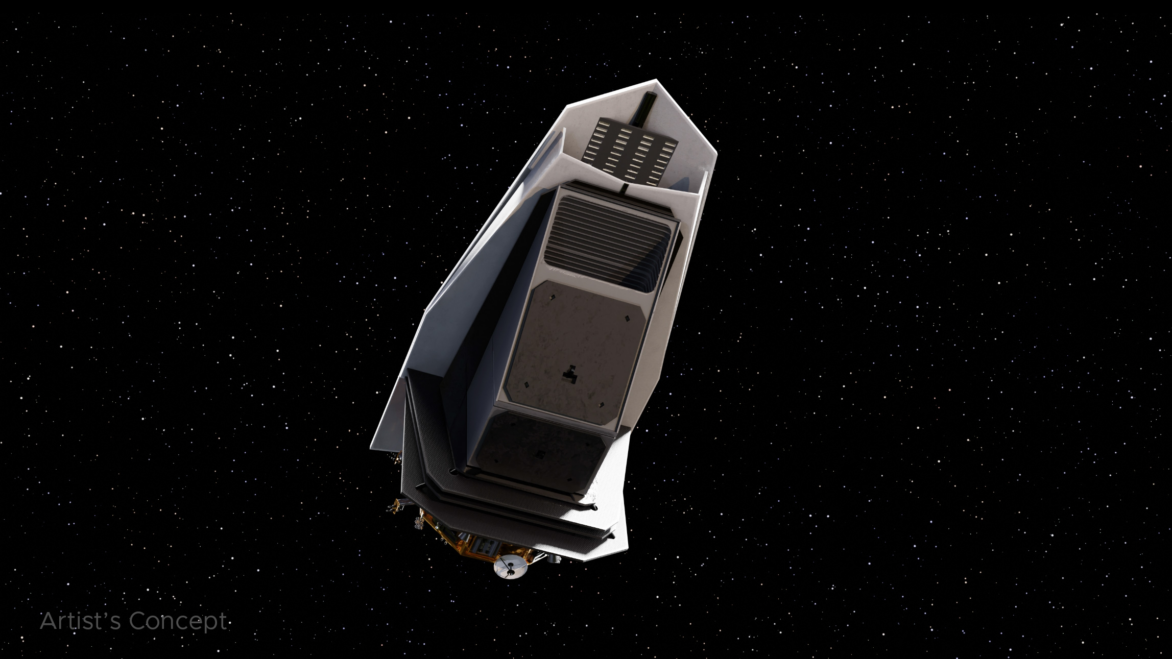

2020年代後半にはより強力な探索手段として、米国のNEOサーベイヤー宇宙望遠鏡(赤外線による専用小惑星探査衛星)やチリのベラ・ルビン天文台(LSST、大口径観測による大量天体サーベイ)が稼働開始予定で、

これにより直径140 m以上の潜在的危険小惑星(PHAs)の少なくとも90%を発見するという目標達成が期待されています。

本記事はYouTube科学番組「らぶラボきゅ〜」とのコラボ記事です。

地球を隕石から守ることに詳しいエスチさんをぜひご覧ください!