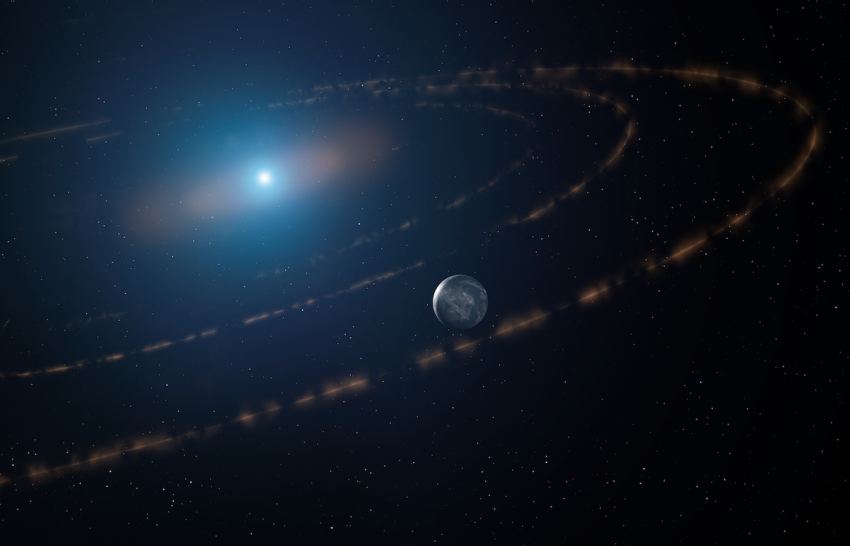

太陽のような軽い恒星は、その寿命の最後に「白色矮星」と呼ばれる天体を残します。白色矮星は温度こそ高いものの、恒星と比べて放射するエネルギー量が少なく、何より恒星の死の後に残される天体であるため、白色矮星を公転する惑星に生命がいるかどうかの検討が真剣になされたことはありませんでした。

カリフォルニア大学アーバイン校のAomawa L. Shields氏などの研究チームは、仮に白色矮星を公転する惑星が、理論的には液体の水を持つのにちょうどいい距離にある場合、実際にはどのような環境ができるのかをシミュレーションしました。その結果、同じ温度を持つ恒星よりも、生命にとって有利な環境が生じうることを示しました。

今回の研究結果は、条件次第では白色矮星の周りでも生命が存続しうることを示しており、宇宙における生命の広がりがさらに拡大することを示唆します。

「白色矮星」の周りは “死” の領域か?

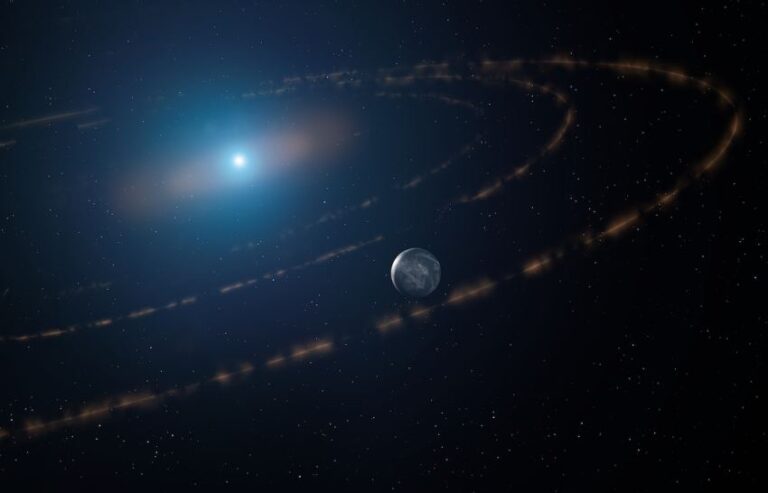

「白色矮星」とは、シリウスBを代表例とする、非常に変わった天体です。

大きさは地球ほどしかないものの、その質量は太陽の何割かにおよび、平均密度は1t/cm3にも達します。

典型的な白色矮星は表面温度が数万℃もあり、白く輝いていることが名前の由来となっています。

白色矮星は、太陽のような軽い恒星の名残の天体です。

恒星は中心部の核融合反応で輝いています。

しかし、太陽程度の軽い恒星では、炭素や酸素が生じると、核融合反応が停止してしまいます。

核融合反応が停止した恒星では、外層がゆっくりと剥がれる一方、逆に中心部は重力で収縮します。

中心部の収縮は、原子が限界まで潰れると停止します。

このようにしてできる天体が白色矮星です。

白色矮星は、元々は恒星の中心核であるため、最初は高い温度を持っています。

しかし、核融合反応が停止し、これ以上エネルギーを作ることがないため、白色矮星は冷えていく一方です。

いわば、白色矮星は余熱で輝いている天体ということができます。

白色矮星が恒星の核融合の停止後、いわば恒星の “死” の後に作られる天体であること、白色矮星はなんの活動も示さない天体であることから、白色矮星はしばしば “死んだ天体” と見なされます。

そしてその放射レベルは、恒星の時代と比べれば極めて微弱なものとなります。

これらのことから、白色矮星の周りに惑星があったとしても、その環境が生命に適するかどうか、即ち惑星の居住可能性を真剣に考えることは、これまでほとんどありませんでした。

白色矮星の惑星の方が環境が穏やかだと判明!

しかし、Shields氏などの研究チームは今回、あえて白色矮星の周りの居住可能性について探ってみることにしました。

恒星は軽いもの、つまり白色矮星を残すものが宇宙においては多数派です。

また、白色矮星は冷えていく一方と言っても、その冷却スピードはかなり遅く、理論的には最大で80億年間も居住可能性が持続する可能性があります。

これは軽い恒星に匹敵するほど長い時間です。

地球は誕生から約46億年でこれほど生命豊かな星になったことを考えれば、白色矮星の時代で生命がイチから誕生・進化する可能性はありうることになります。

Shields氏らの研究チームは、白色矮星を公転する地球と同じ惑星の環境をシミュレーションしました。

ただし、惑星環境のシミュレーションの研究の中でも、白色矮星を想定するのはかなり異質です。

白色矮星は温度こそ高いものの、恒星と比べて放射するエネルギーの量がかなり小さいため、居住可能性のある惑星は、白色矮星からかなり近い距離を公転することになるためです。

シミュレーション結果が妥当かどうかを検討するためには、同じような環境条件が得られる恒星でもシミュレーションをする必要があります。

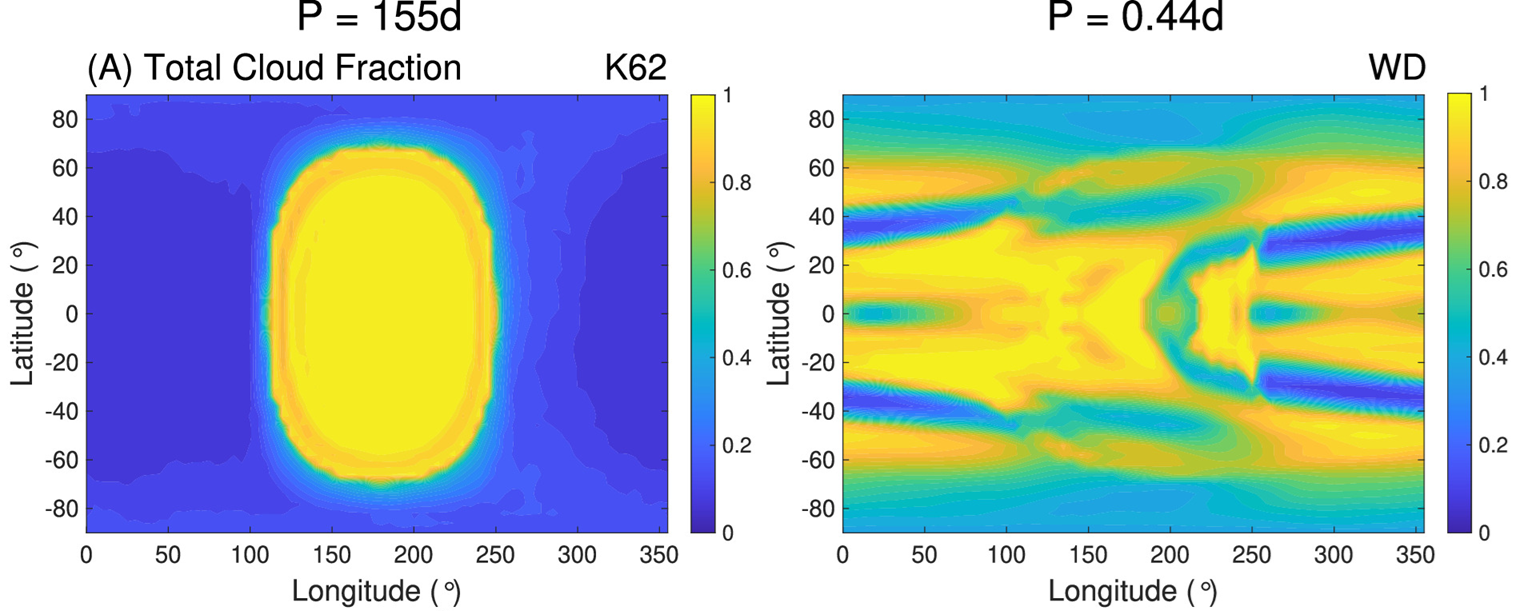

そこでShields氏らは、白色矮星の表面温度を5000K (4700℃) とし、同じ温度を持つ恒星として「ケプラー62」を仮定しました。

ケプラー62は、太陽の約4分の3の質量を持つ小さな恒星で、実際に居住可能性のある惑星を持つと考えられています。

このため熱心な観測が行われており、シミュレーションに必要な質の高いデータが揃っている点が有利に働きます。

なお余談ですが、白色矮星の表面温度が5000Kの場合、実際の色は白色ではなく、やや黄色味を帯びた “黄色矮星” になっていると考えられます。

見た目上は同じ表面温度を持つ天体同士での比較ですが、シミュレーションの結果は大きく異なる結果を導き出しました。

前提として、どちらの惑星も天体から近い距離を公転しているため、自転周期が公転周期と一致する同期回転をしていると推定されます。

地球の月のように、同じ面を中心の天体に向け続けることになるため、永久に昼の領域と永久に夜の領域とに分かれることになります。

ケプラー62を公転する惑星は、昼側に恒星からの光が当たり続けるため、夜側との寒暖差は49℃に達するでしょう。

また、昼側では水分が蒸発し、巨大な雲が形成されると予測されます。雲による光の反射が、昼側の表面温度を少し下げる効果も現れるでしょう。

しかし、白色矮星を公転する惑星は全く様子が違うと予測されます。

昼夜の寒暖差は27℃に抑えられるだけでなく、昼側で発生した雲は夜側にも流れ込むため、惑星全体の雲は薄くなります。

このため白色矮星の惑星は、ケプラー62の惑星と比べ、惑星全体の平均表面温度が25℃高くなると予測されます。全体として、白色矮星を公転する惑星の方が、より穏やかな環境を持っていると予想されます。

環境の大きな差は、惑星の自転によって発生するものと考えられます。

同じくらいの放射を受ける距離に惑星を配置すると、ケプラー62の惑星の自転周期は155日になるのに対し、白色矮星の惑星の自転周期はたった10時間になってしまいます。

昼夜が固定されているとはいえ、固体の天体としては自転をしているため、大気の流れに影響します。

いわば、強制的に大気をかき回す状況が発生するため、白色矮星の惑星に激しい大気の流れが発生するものと見られます。

今回の研究は、あくまで同じような条件でシミュレーションを行った場合に、恒星の周りの惑星より、白色矮星の周りの惑星の方が良い環境条件が生まれることを示したものです。

どのような条件であっても白色矮星の方が良いと言っているわけではありませんが、それでもかなりユニークな結果を出していると言えるでしょう。

穏やかな環境の惑星が、実際に存在するかは別問題

今回の研究から、これまであまり考えられてこなかった、白色矮星を公転する惑星の居住可能性が見えてきました。

白色矮星の冷却にかなりの時間がかかることから、白色矮星の惑星にも生命が独自に発生・進化する可能性は否定できないかもしれません。

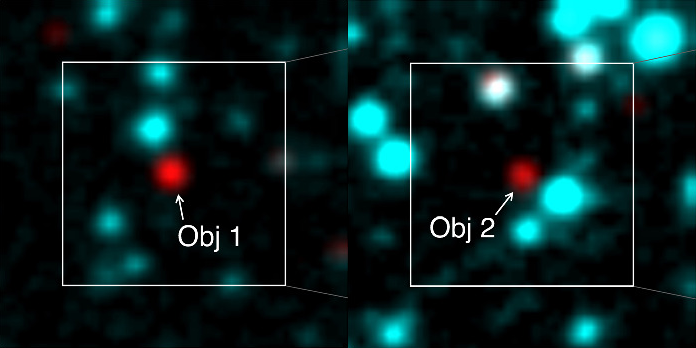

今後の観測で、似た環境を持つ惑星が見つかる可能性もあります。

とはいえ、今回の研究で示されたような惑星が、実際の宇宙にあるかどうかは議論が必要です。

今回シミュレーションされた惑星は、白色矮星からわずか150万kmの距離を公転しています。

もし、白色矮星となる前の恒星の段階でそのような惑星が存在したとしても、赤色超巨星に進化する段階で恒星に飲み込まれてしまうでしょう。

白色矮星にかなり近い距離に、惑星が実際に存在するとすれば、例えば「恒星の残骸が集まって惑星が形成される」「もっと遠い距離の惑星の残骸から形成される」「もっと遠い距離から軌道が収縮して接近する」などのようなルートが必要になるでしょう。

参考文献

- Aomawa L. Shields, et al. “Increased Surface Temperatures of Habitable White Dwarf Worlds Relative to Main-sequence Exoplanets”. The Astrophysical Journal, 2025; 979 (1) 45. DOI: 10.3847/1538-4357/ad9827

- Brian Bell. (Feb 13, 2025) “UC Irvine astronomers gauge livability of exoplanets orbiting white dwarf stars”. University of California, Irvine.