世界最大の電波望遠鏡計画SKAには、precursor(先駆者)とよばれる先行試験機が存在しています。

そんなSKA-precursorの数は4つ。最終回の第4回は、HERA(Hydrogen Epoch of Reionization Array)。

たくさんのパラボラを並べて、宇宙最初期の水素電離の謎に迫ります。

HERAとは

HERAは南アフリカ、アメリカ、イギリスなどのコラボレーションによって行われている電波望遠鏡プロジェクトです。

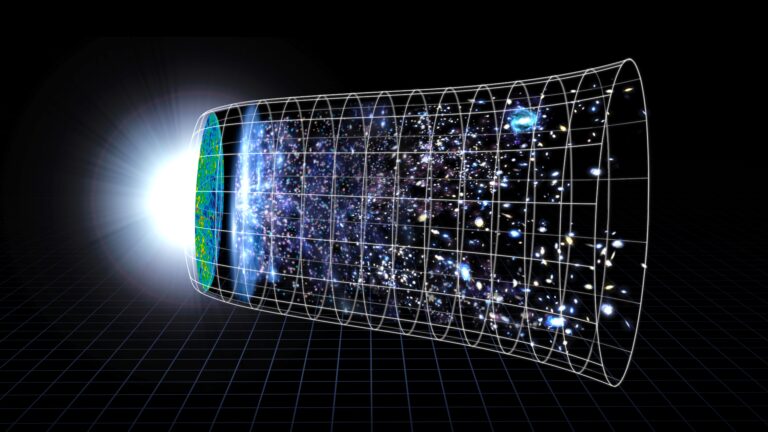

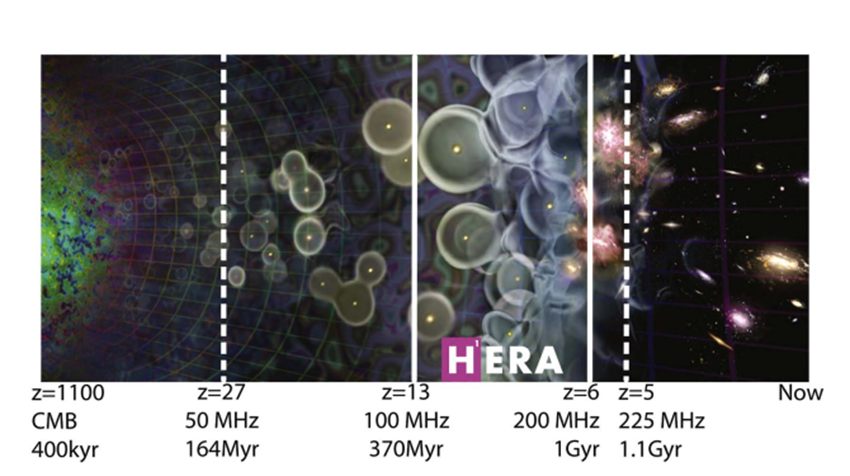

宇宙再電離期の高赤方偏移した水素原子を観測することで、宇宙の夜明けについて観測的な研究が進んでいます。

@sarao.ac.za/science/hera/

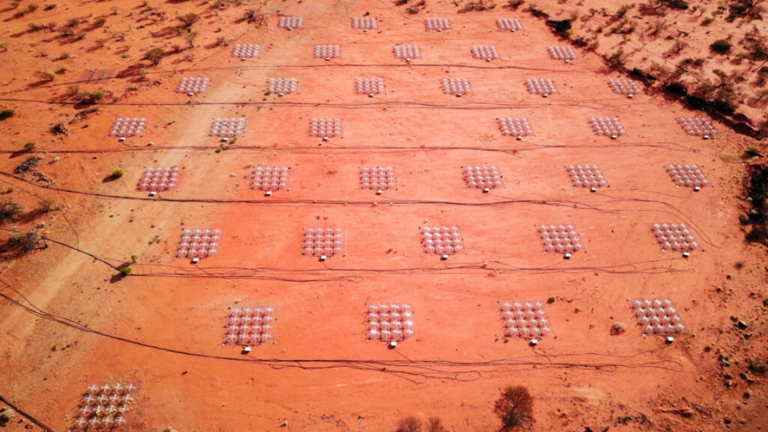

HERAはアフリカのカルー砂漠に位置しています(MeerKATと同じ場所です)。

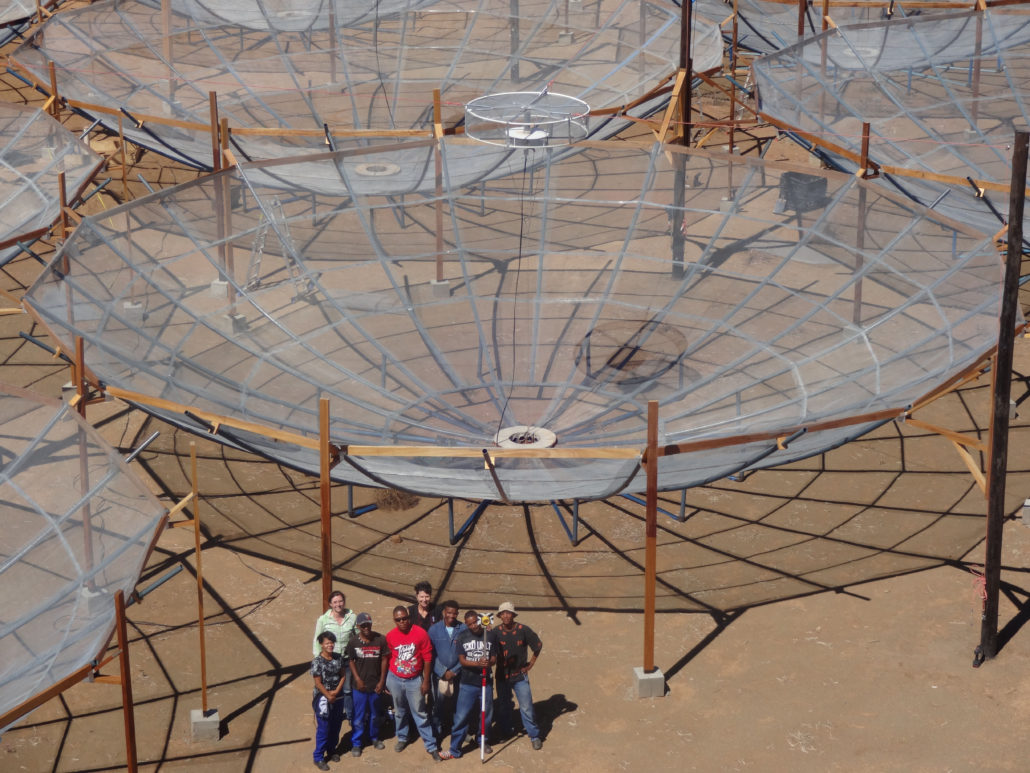

直径14mのパラボラアンテナ350基が上を向いて並んでいる様子は、パラボラアンテナが「お皿」と呼ばれる理由がまさに示されている様です。

他のSKA-precursorと同じく電波干渉計とよばれる観測装置の一種で、350基以上のアンテナを繋げて、あたかもひとつの大きなアンテナのように見立てた観測を行います。

観測周波数は50MHz-250MHzです。

この周波数帯はVHF帯とよばれ、日本ではアマチュア無線や警察無線、FM放送などで使用されています。

言い換えれば、至るところで私たちに使われているような電波ということです。

静かな電波環境を得るために砂漠を観測サイトとしたのです。

HERAの特徴

他の望遠鏡(MeerKATやSKAなど)では、様々な科学目標を達成するために多くの機能をもたせることが一般的ですが、このHERAはそれらとは異なります。

科学目標はただひとつ、「宇宙再電離期の謎の解明」です。

”Hydrogen Epoch of Reionization Array”(直訳すると「宇宙再電離期の水素望遠鏡」となるわけです。)という名前からもわかりますね。

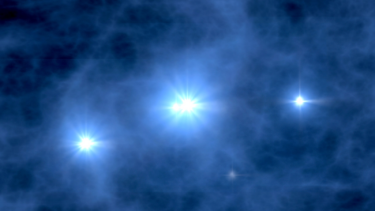

HERAの目的は宇宙再電離期と呼ばれる時代の3Dマップのようなものを提供することです。

この時代に最も一般的な元素は水素なので、水素を調査することで宇宙再電離期の宇宙の状態について深く調査することができるのです。

宇宙再電離期の水素が出す21cm輝線(1420MHz)は、我々の住む地球にたどり着くまでの間に赤方偏移(ドップラーシフト)をおこして103-203MHzの電波になります。

そのため、HERAの観測周波数は50MHz-250MHzと設定されています。

@Debor et al. 2017

もちろん、HERAの観測周波数帯を活かして、ほかのサイエンスもおこなわれています。

例えば、FRB(高速電波バースト)の探索などがそれです。

HERAの集光面積はMWA(シリーズ2章を参照)の5倍で、より高い感度を実現しました。

パラボラアンテナには金網が張られています。

これは、この周波数帯の電波の特性を利用したものです。波長の長い電波にとってはこのような金網も鏡と同じように働きます。

金網を採用することで、コストと性能のパフォーマンスの両方の要求を実現することに成功しました。

21cm輝線観測への課題

宇宙再電離期のマップを取得するまでには大きな困難が伴います。

再電離期までの距離は130億光年ととても遠いため、水素からの信号はとても弱いです。

そのため、初期の測定では画像ではなく全天にわたる信号の統計的な情報を手に入れようとしています。

画像化は究極の目標という風に位置づけられ、天体信号の特徴をより深く理解する必要があると論文[Debor et al. 2017]では言及されています。

130億光年という距離の間には、もちろん多くのの天体が存在しています。

その空間から発せられる信号はとても強く、水素から発せられる21cm信号の5倍以上も強いとされています。

これらの強力な信号は、銀河からのシンクロトロン放射、超新星残骸、銀河外電波源によるものとされています。

これらの信号(天文学者はこれらの放射を前景放射と呼びます)をどのように抑制しつつ、望遠鏡の感度を維持するかということに課題の本質があります。

このことはつまり、強く明るく輝く照明器の後ろにランダムにろうそくが置かれ「さぁみんな、写真からろうそくの灯りを探してみよう!!」と言われているようなもので、いかに困難な課題なのか容易に想像がつくと思います。

天文学者は機械学習など様々な手段を使用してこの前景放射を取り除くことを試みています。

アンテナの構造

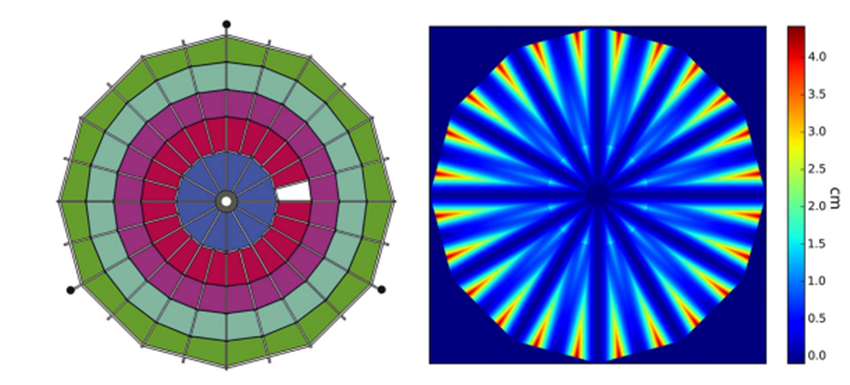

@Berkhout et al. 2024

HERAのMWAの5倍という感度を達成できたのはアンテナのおかげといっても過言ではありません。

筆者の趣味にはなりますが、すこしだけHERAのアンテナについて触れたいと思います。

放物面を支持する構造は直径60㎜のPVCパイプでできています。

中央と、半径3mの位置とディッシュの縁で支えられることで放物面に近い形状が形成されています(理想的な放物面ではなく、パネルを敷き詰めたような多面体上の放物面)。

電波を電気信号に変換するフィードは、三本の支柱からワイヤーでつるされており、そのためのワイヤーや金具は船舶用の資材を活用しています。

このため、カルー砂漠の過酷な環境にも耐えられる費用対効果の高い設計になっています。

ディッシュの縁も支柱によって支えられており、結果としてディッシュの外周は正十二角形の形状となっています。

@Debor et al. 2017

HERA全体で性能を達成するために、340基という大量のパラボラを製作する必要がありました。

コストを最小限に抑え、カルー砂漠という遠隔地での大量のパラボラの建設を容易にするために、HERA のアンテナは容易に入手できる材料で作られており、非常にコスト効率の高い設計となっていることがわかると思います。

おわりに

今回まで、日本にも参加が強く期待されているSKA計画の先行試験機であるSKA-precursorについて紹介してきました。

天文学者以外には知られることの少ない望遠鏡ですが、それぞれにたくさんの魅力があり、たくさんの技術が詰まっています。

今後も観測天文学の根幹を担う装置の魅力をお伝えしていきたいと思っています。

参考文献

- DeBoer, D. R., Parsons, A. R., Aguirre, J. E., et al. 2017, PASP, 129, 5001

- Lindsay M. Berkhout et al 2024 PASP 136 045002

- C. L. Carilli et al 2020 ApJS 247 67