「ストレンジ星 (Strange star)」とは、寿命を終えた恒星の残骸としてできることが予測されている天体の1つです。ストレンジ星が実在するかどうかはよく分かっておらず、天体物理学の上での大きな謎の1つとなっています。

広西大学のXiao Tian氏などの研究チームは、宇宙で起こる爆発的なエネルギー放出現象「γ線バースト」の1つ「GRB 240529A」について分析を行い、ストレンジ星が誕生した様子を捉えていることを主張しました。

この見解は今のところ「そのように解釈することも可能である」という段階であり、正しい主張であるかどうかは未知数です。しかしこの宇宙にストレンジ星があるならば、この研究結果は大いに参考にできるものになるかもしれません。

γ線バーストを駆動する “エンジン” は何か?

太陽のような恒星は、中心核で発生する核融合反応によってエネルギーを放出し、重力で潰れてしまうことを防いでいます。

しかし、核融合反応はいつか停止してしまうため、重力で潰れるフェーズに移行します。

この恒星の “死” に伴って発生する現象は、恒星の質量によって異なります。

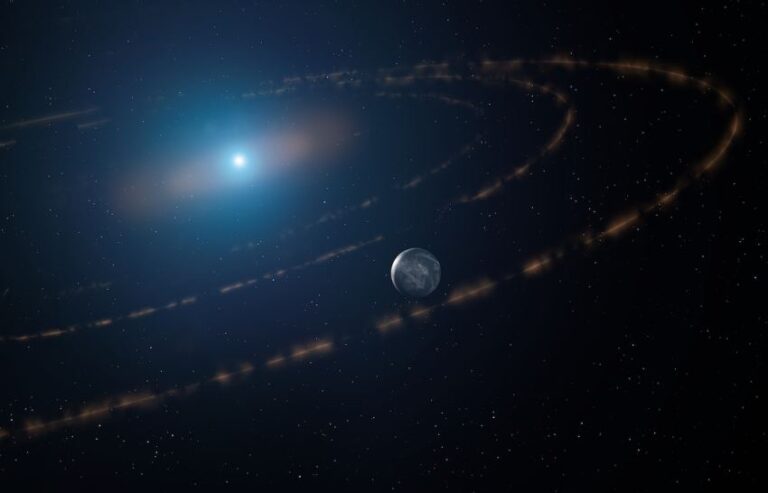

太陽並みに軽い恒星の場合、中心核の原子は大きく潰れ、平均密度が1t/cm3にも達する「白色矮星」になります。

この時、外側のガスは白色矮星からゆっくりと離脱する穏やかな “死” を迎えます。

しかし太陽より8倍以上重い恒星の場合、運命はより劇的となります。

中心核では原子核同士がくっつくほど圧縮され、平均密度が10億t/cm3にも達する「中性子星」が生まれます。

もし中性子星ですら支えきれないほど重力が強い場合、物質は無限に潰れ、「ブラックホール」ができます。

そして中性子星やブラックホールが生じるような状況では、外側でも激しい反応が発生し、短時間に大量のエネルギーを放出します。これが「超新星爆発」です。

近年では、この超新星爆発に伴う現象として「γ線バースト」があることが知られています。

γ線バーストは、文字通りγ線を伴う非常に大規模なエネルギー放出現象であり、宇宙で起こる最もエネルギッシュな現象の1つです。

しかし、γ線バーストが生じる正確な原理は、現在でも未解明な謎が多くあります。

超新星爆発で生成するブラックホールはγ線バーストの発生源の有力候補です。

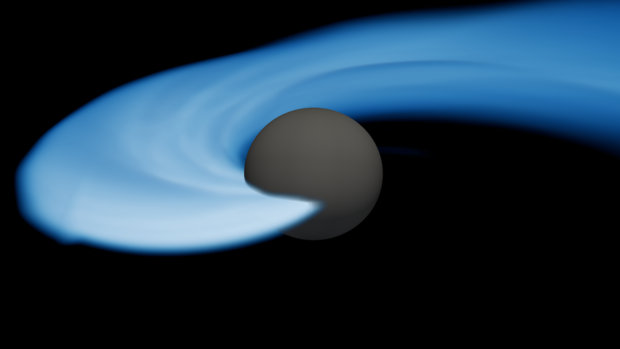

ブラックホールは重力が強い割に本体が小さいため、大量の物質が狭い領域に集中します。

そこでは (詳しい機構は未だに未解明なものの) 物質同士がぶつかるなどして大量のエネルギーが発生します。

やがて物質とエネルギーの一部は「相対論的ジェット」として、狭い領域からほとんど光の速さで放出されます。

この相対論的ジェットを遠くで観察するとγ線バーストに見えるわけです。

いわばブラックホールは、γ線バーストを発生させるための “エンジン” であると言えます。

しかし、中性子星の一部のサブタイプでも “エンジン” になることができるという予測もあります。

このサブタイプは、非常に磁力が強いために「マグネター」と呼ばれます。

マグネターはブラックホールと比べると重力が弱いですが、強大な磁場がエンジン出力を補います。

“奇妙な星” 「ストレンジ星」とは

ところで、潰れる恒星の中心核に関する研究が進むと、中性子星とブラックホールの間に中間的な天体が生じるのではないかと考えられるようになってきました。

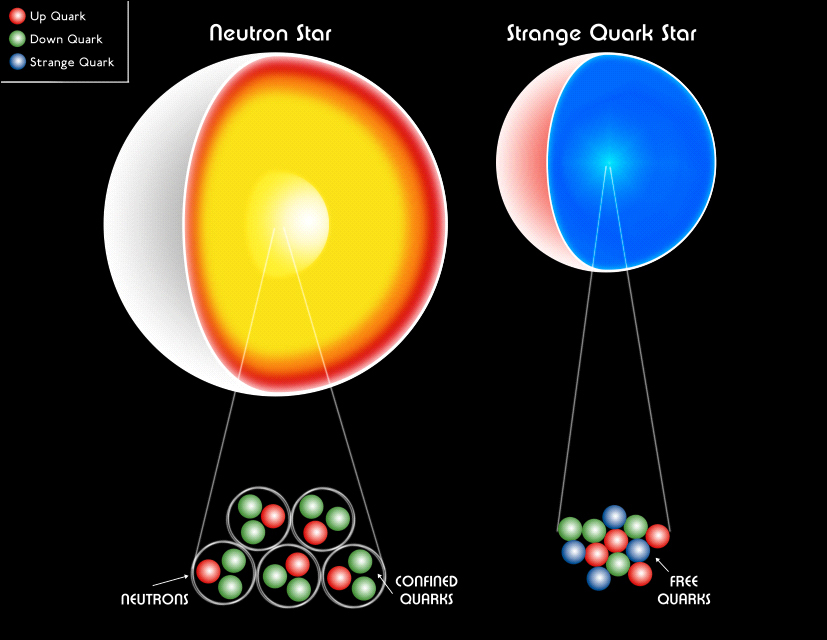

中性子星を構成するのは原子核であり、原子核は陽子や中性子でできています。

しかし陽子や中性子は、さらなる最小単位として素粒子の「クォーク」でできていることが分かっています。

このため、クォーク同士が接近して塊となった「クォーク星」の存在が予測されています。

クォークは全部で6種類あり、陽子や中性子は「アップクォーク」と「ダウンクォーク」の組み合わせでできています。

しかしクォーク星ができるほど極端な環境では、アップクォークやダウンクォークに加えて「ストレンジクォーク」を含んだ方が安定化することが予測されています。

通常は現れないストレンジクォークを含んだ物質でできていることから、これは「ストレンジ星」と呼ばれます。

しかし今のところ、ストレンジ星が実在する証拠は見つかっていません。

ストレンジ星の性質は中性子星と似ていると予測されているため、観測的に証明するのが難しいためです。

また、そもそもストレンジ星が理論的に存在可能かどうかについて、議論の決着がついているとも言えません。

ストレンジ星を構成するストレンジ物質は文字通り “奇妙な” 性質を持っており、むしろ普通の物質より安定であるとする予想がある一方 (これは宇宙終焉のシナリオとして聞いたことがあるかもしれません) 、目に見える大きさになると安定化しないという予想もあるためです。

γ線バーストのシグナルがストレンジ星の生成を示している?

広西大学のXiao Tian氏などの研究チームは、γ線バーストの性質を調べるための研究を行っていました。

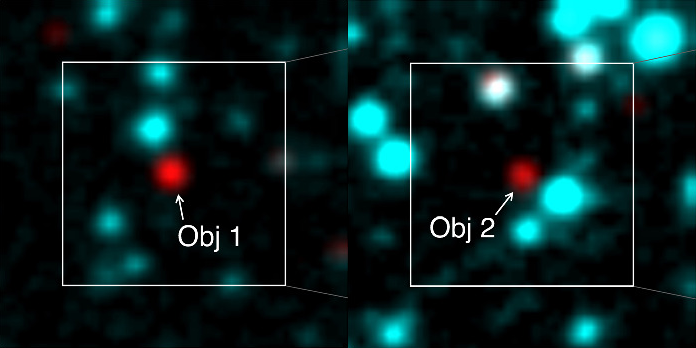

今回の研究で対象となったのは「GRB 240529A」であり、2024年5月29日に観測されたカタログ名で呼ばれています。

このγ線バーストは中国科学院高エネルギー物理研究所のX線望遠鏡「慧眼」と、NASA (アメリカ航空宇宙局) のγ線望遠鏡「ニール・ゲーレルス・スウィフト」が観測しています。

観測データを調べてみると、一瞬で大量のγ線を放射する段階が合計3回ありました。

またX線の放射エネルギー強度がほとんど変化しない時間が数百秒あることも分かりました。

このような放射は、ブラックホールやマグネターが “エンジン” となっている、という従来の説では説明が難しいという問題があります。

Xiao氏らは代替となる説として、GRB 240529Aの3回に渡る特徴的なγ線シグナルは、ストレンジ星が作られる段階を示しているのではないかと考えました。

これは以下の3段階に分けることができます。

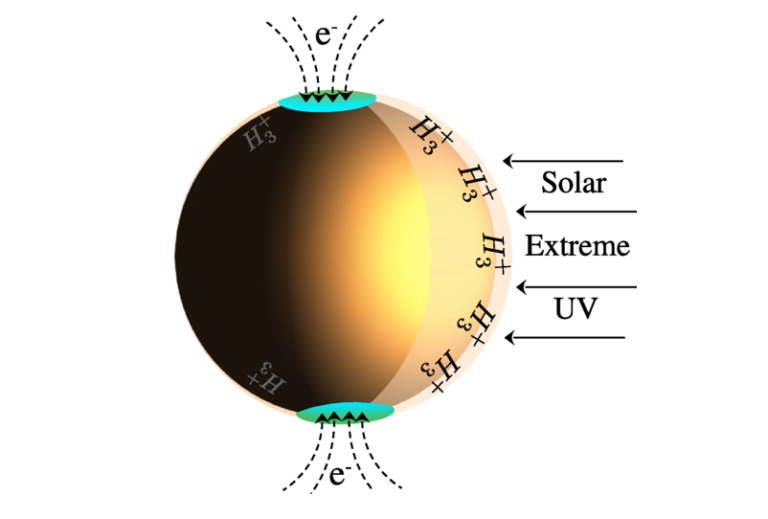

- マグネターの生成

これは、通常のγ線バーストでも生じると考えられています。マグネターの強力な磁場が、γ線バーストの源となる相対論的ジェットを生成します。 - マグネターがストレンジ星へと変化する

重いマグネターは、ストレンジクォークを含む方が安定であると予測されるため、陽子や中性子の塊の状態から、クォークの塊の状態へと変化します。

これは相転移と似ており、状態変化によるエネルギーの放出が発生します。その量があまりにも膨大であるため、大量のγ線を放出します。 - ストレンジ星の物性が変化する

できたばかりのストレンジ星は約1000億℃もの高温であり、全体が超高密度の液体状態となっています。

しかしすぐに冷え固まるため、液体から固体への相転移が起きます。

ここでも状態変化によるエネルギーの放出が発生し、大量のγ線を放出します。

この考えが便利なのは、複数回のγ線の放射を説明できるだけでなく、X線の放射エネルギー強度がほとんど変化しないことも説明できることです。

これは、ストレンジ星が冷えていく段階、およびストレンジ星が固化した後に自転の性質が変化することに関連付けられます。

もちろん、これはあくまで、GRB 240529Aの観測結果に対し、ストレンジ星の生成をムリなく当てはめて説明可能ということであり、ストレンジ星の実在を示す強い証拠であるとは言えません。

γ線バーストの仕組みには謎が多いため、通常の中性子星やブラックホールでもGRB 240529Aの観測結果を説明できるかもしれないからです。

γ線バーストの中心で何が起こっているのかを確実に観測できた例は1つしかないため、解明されている範囲は極めて狭いことも問題となります。

γ線バーストの観測例が増えれば、ストレンジ星が実在するかどうかももう少しはっきりするでしょう。

参考文献

- Xiao Tian, et al. “Signature of Strange Star as the Central Engine of GRB 240529A”. The Astrophysical Journal, 2025; 982 (1) 19. DOI: 10.3847/1538-4357/adb711

- Andy Tomaswick. (Feb 19, 2025) “Did Astronomers Just Witness the Formation of a “Strange Star”?”. Universe Today.