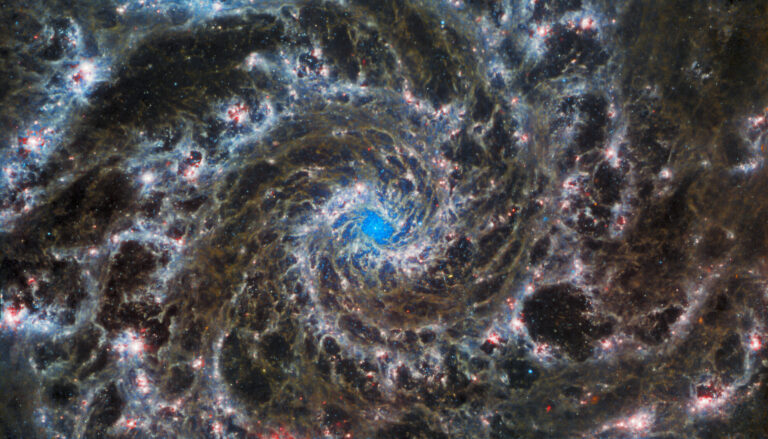

銀河を形づくる恒星は、それぞれに特有の明るさや色を持っています。これらの性質は、恒星の質量と年齢、つまり進化の段階によって決まります。個々の恒星の特徴を理解することは、銀河がどのように誕生し、どのように変化してきたのかを読み解くための重要な手がかりになります。

恒星の種族

恒星はその表面温度やスペクトルの特徴によって、O・B・A・F・G・K・M型に分類されます(温度が高い順)。

中でもO型やB型星は非常に高温で明るく、青白い色をしており、寿命が短いため、形成されてから間もない若い恒星であることが多いです。

一方、K型やM型の星は温度が低く、赤っぽく見え、長寿命な恒星として知られています。

こうした恒星の性質の違いをもとに、天文学では星々を「種族(Population)」という分類で捉えることがあります。種族I(ポピュレーションI)は比較的若く、金属(ヘリウムより重い元素)を多く含む星々で、O型やB型のような高温の星が多く含まれています。

これらは主に銀河円盤に分布し、現在も盛んに星形成が起きている領域に存在します。

一方、種族II(ポピュレーションII)の星々は、宇宙の初期に生まれた古い恒星で、金属量が非常に少ないのが特徴です。

これらは主に銀河ハローやバルジに見られ、F型やG型、K型の恒星が多く含まれます。

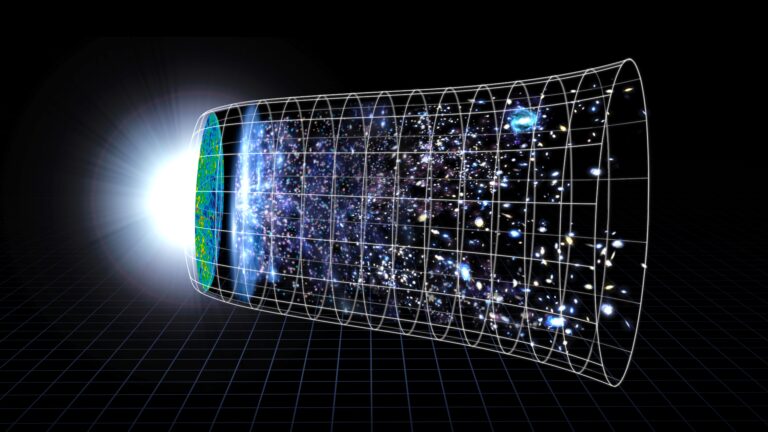

そして理論的に想定されている、ビッグバン直後に生まれた最初の星々(種族III)は、まだ観測されていませんが、金属を全く含まない初代星だったと考えられています。

銀河を形づくる恒星は、それぞれに特有の明るさや色を持っています。

これらの性質は、恒星の質量と年齢、つまり進化の段階によって決まります。

したがって、個々の恒星の特徴を理解することは、銀河がどのように誕生し、どのように変化してきたのかを読み解くための重要な手がかりになります。

このような恒星の特性を体系的に理解するために用いられるのが、HR図(ハーツシュプルング・ラッセル図)と呼ばれるものです。

HR図とは

HR図は、恒星の光度と表面温度(またはスペクトル型)を基に、恒星の分布を示す図です(図2)。

名前は、デンマークの天文学者エイナル・ハーツシュプルングとアメリカの天文学者セオドール・ラッセルの頭文字を取ったものです。

ハーツシュプルングは1905年に恒星の光度とスペクトル型を調べ、最初の図を作成しましたが、1913年にラッセルがそのデータを元に絶対等級(真の明るさ)と表面温度を軸にしたHR図を完成させました。

HR図の横軸には恒星の表面温度(またはスペクトル型)が配置され、温度が高いほど左側、低いほど右側に位置します。

縦軸には光度(または絶対等級)が配置され、上に行くほど明るい星、下に行くほど暗い星を示します。

HR図の中央を斜めに走る帯状の領域に位置する星々を主系列星と呼びます。

主系列星とは、内部で水素をヘリウムに変える核融合反応が安定して続いている状態の星で、星の一生の中で最も長く安定して輝く時期です。

太陽も現在、この主系列の段階にあります。

恒星の一生

HR図を見てわかるように、星々はスペクトル型や明るさによって分類され、O型からM型へと、温度や色、そして寿命の長さが大きく異なります。しかし、HR図に並ぶ星々は静止しているわけではありません。

実際には、それぞれの星が「誕生・成長・老化・死」という壮大なライフサイクルを持っています。

恒星の進化は、主に「質量」によって決まります。

太陽のような中程度の質量を持つ星と、はるかに重い大質量星とでは、その一生の長さも、最期の姿も大きく異なります。

たとえば、太陽のような星は数十億年かけてゆっくり進化しますが、大質量星はわずか数百万年で寿命を終え、劇的な爆発を起こして宇宙に元素をばらまきます。

青色巨星

青白く輝くO型やB型の星は、太陽の10倍以上もの質量を持つ「青色巨星」です。

中心部では激しい核融合が起こっており、エネルギーを猛烈な勢いで放出しています。

そのため寿命は非常に短く、わずか数百万年ほどで燃え尽きてしまいます。

最期には超新星爆発を起こし、中心核は中性子星やブラックホールへと変わります。

そしてその爆発によって、多くの重元素が宇宙空間にまき散らされます。

太陽程度の星

太陽のような中程度の質量(約1太陽質量)の星は、主系列星として数十億年にわたって水素を燃やし続けます。

やがて核の水素が尽きると、外層を膨張させて赤色巨星となります。

その後、外層をゆっくり放出して惑星状星雲を形成し、残された中心部は白色矮星として静かに冷えていきます。

超新星のような爆発は起こりませんが、星の内部で合成された元素は周囲に広がり、次の星の材料となります。

赤色矮星

太陽よりもはるかに小さく冷たい「赤色矮星」は、M型星に分類される非常に長命な星です。

核融合のペースが遅いため、なんと数千億年以上も輝き続けると考えられています(宇宙の年齢よりも長いため、まだ死を迎えた赤色矮星は観測されていません)。

燃料をとても効率よく使うため、赤色矮星は長く静かに宇宙に存在し続けます。

将来的にはヘリウムの塊(白色矮星のようなもの)になると考えられています。

褐色矮星

質量が非常に小さく(0.08太陽質量未満)、核融合反応をほとんど起こせない天体が褐色矮星です。

これらは星と惑星の中間のような存在で、わずかに熱を持っていますが、自ら強く輝くことはありません。

誕生したときから主系列に乗ることはなく、時間とともにゆっくり冷えていきます。

褐色矮星は「燃え尽きる」というより、「冷えていく」と表現するほうが正確です。

このように、星の一生は生まれたときの質量によって大きく異なり、短く劇的な一生を送るものもいれば、宇宙の長い歴史を静かに生きるものもあります。

そして、どの星もやがてはその役割を終え、次の世代の星や惑星を形作る材料となっていくのです。

最新の研究

2024年、カナダ・トロント大学の研究チームは、若い散開星団の中に「白色矮星」と「主系列星」から成る連星系(星のペア)を多数発見しました。

白色矮星は、太陽のような星が寿命を迎えた後に残る高密度の天体で、通常は形成に数十億年かかると考えられています。

それにもかかわらず、今回それが存在していたのは、年齢がわずか1億年程度という非常に若い星団でした。

この発見は、星の進化過程が従来の想定よりも多様であり、場合によっては非常に短い時間で白色矮星に到達しうることを示唆しています。

鍵となるのは「共通外層段階(common envelope phase)」と呼ばれる特殊な連星進化です。

一方の星が膨張して相手の星を包み込み、やがて外層が宇宙空間へ放出されることで、中心には白色矮星と主系列星の近接連星が残ります。

この共通外層段階は、理論的には星の進化において重要な役割を果たすとされながらも、直接観測例が少なく、長年にわたり謎とされてきました。

今回のように若い星団でこのタイプの連星系が多数確認されたことは、連星の進化過程を実証的に探る上で極めて重要な手がかりとなります。

参考文献

- 新天文学2ライブラリー「銀河考古学」

千葉柾司

日本評論社 - シリーズ現代の天文学第4巻「銀河Ⅰ-銀河と宇宙の階層構造」

谷口義明、岡村定矩、祖父江義明編

日本評論社